Avec la mort du duc de Berry, puis la chute de Decazes, un mouvement réactionnaire s’enclenche, qui atteint son sommet avec l’arrivée de Villèle à la tête du gouvernement. Alors que Louis XVIII s’affaiblit, puis que le remplace en 1824 le plus intransigeant Charles X, le mouvement réactionnaire semble prendre le contrôle du pays. Plusieurs mesures hautement symboliques viennent ainsi affirmer que la Restauration prend un nouveau cap. Pourtant, cette orientation n’est pas sans susciter des oppositions, à gauche comme à droite, et le régime peine à se stabiliser.

Qui sont les ultras ?

Si nous avons déjà fréquenté de loin les ultra-royalistes depuis le début de cette série, il est ici temps de rentrer un peu plus dans le détail afin d’établir leur portrait. En effet, il peut être particulièrement ardu de saisir la vision du monde et les aspirations politiques d’un camp dont les théories et idéaux sont loin de nous être familiers (y compris à une bonne part des conservateurs, voire réactionnaires d’aujourd’hui).

La première chose à rappeler est que les ultras sont divers, en dépit des apparences qu’ont pu nourrir les simplifications pédagogiques faites jusqu’à présent dans cette série. Certes, leurs plus grands représentants émanent des « ordres perdants » de la Révolution, clergé et noblesse, qui sont surreprésentés au sein de ce courant. Mais on trouve également un ultracisme bourgeois, chez ceux qui ont pu considérer que la Révolution et l’Empire leur avaient finalement porté préjudice : des avocats, des entrepreneurs, des étudiants également peuvent, pour des raisons liées à leurs convictions ou leur histoire personnelle, ou à des secteurs locaux, se reconnaître dans l’ultracisme. Enfin, il existe aussi un ultracisme populaire, souvent très lié, lui, aux conflits religieux.

Car si le point de ralliement de l’ultracisme est la contre-révolution, le catholicisme occupe également une place de choix dans la pensée ultra. Une bonne part de ses théoriciens accompagnent d’ailleurs un mouvement de renouveau de la foi, par lequel une part de la population se replie sur la religion, par réaction face à la modernité ou aux changements révolutionnaires. De fait, Dieu et la religion occupent une grande place dans le discours et les actions de ce camp politique, qui peut parfois tendre vers le mysticisme. L’affaire Thomas Martin est ainsi parlante sur l’époque : ce paysan était convaincu qu’un archange l’avait envoyé auprès du roi demander le lancement d’une grande croisade contre-révolutionnaire, et il fut finalement reçu par Louis XVIII. Tandis que la droite accordait (avec plus ou moins de sincérité) crédit à sa démarche, la gauche libérale et doctrinaire opposait sa rationalité : Royer-Collard put ainsi examiner Martin et conclure à des hallucinations. Se noue ici, donc, un affrontement réel entre spiritualité, mysticisme, voire millénarisme d’une part, et la rationalité scientifique de l’autre.

Face à ce qu’ils jugent être l’individualisme révolutionnaire, les ultras prêchent une société organique de droit divin, dans laquelle, comme le résume Louis de Bonald, l’homme n’a pas de droits, seulement des devoirs envers Dieu. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, cela va rester la position des catholiques intransigeants (en témoigne, encore en 1864, le Syllabus de Pie IX, condamnant à la fois modernité, libertés individuelles et rationalité scientifique). Les notions de libertés et d’égalité sont donc profondément rejetées : chacun sera bien plus heureux s’il apprend à se satisfaire de la place que Dieu lui réserve, plutôt qu’en voulant transformer le monde. Cet ordre divin est bien entendu marqué du sceau de l’ancienneté, de la tradition.

Le souci, c’est cependant que si les ultras ont une idée générale partagée, ils conservent des désaccords importants. Quelle « monarchie absolue » restaurer, alors que celle-ci a toujours tenu en partie du fantasme ? Celle de 1787, que l’Assemblée des notables pourfendait alors ? Celle dont rêvait Louis XV lors de ses tentatives de réforme, ou celle qu’idéalisait une noblesse jalouse de ses pouvoirs passés, et parfois fantasmés ? Faut-il restaurer les Parlements, les provinces, voire les États généraux, ou adapter la Charte ? Beaucoup, cependant, tombent d’accord sur un désir de plus de décentralisation : plus de pouvoir local, ce sera plus d’influence pour les notables, bien évidemment.

Même du point de vue religieux, les divergences sont grandes. Le catholicisme doit dominer, c’est un fait saillant ; plus encore quand la Révolution est lue comme un cataclysme envoyé par un Dieu vengeur. Mais quel catholicisme ? Celui des gallicans, qui désirent que l’Église relève de la sphère nationale et soit sous la tutelle du Roi ? Ou celui des ultramontains, pour qui le Pape prime en toute chose ? Ce débat complexe, qui avait nourri toute l’époque moderne, n’est pas encore tranché en 1820, loin de là. En somme, au-delà du désir de revenir à un « avant » fantasmé, reste un problème de taille : les conflits qui régissaient cet « avant » ne se résoudront pas par magie, même si le combat contre-révolutionnaire a pu les gommer un temps. Or, maintenant que la Restauration prend un tour résolument favorable aux ultras, le problème n’en est que plus sensible !

Nouveaux et anciens acteurs

Le retour de Richelieu ne marque pas, initialement, l’avènement d’un régime calqué sur les ambitions des ultras. On l’a vu dans l’épisode précédent, le duc était tombé face à Decazes pour avoir voulu réorienter le gouvernement vers le centre-droit, sans pour autant s’aligner sur les ultras. C’est donc un compromis un peu instable qui se met en place après l’assassinat du duc de Berry, Richelieu gouvernant avec un cabinet proche du précédent, mais aussi avec le soutien du comte d’Artois, trop heureux de se débarrasser enfin de Decazes. Ultras et centre-droit trouvent par ailleurs un terrain d’entente dans la réforme électorale, qui doit définitivement barrer la route de la chambre aux libéraux et contrebalancer les effets de la loi de 1817. Si le suffrage à deux degrés est abandonné, est introduit le concept fort douteux de « double vote » : les plus gros propriétaires fonciers pourront voter non seulement au sein des conseils d’arrondissements, ouverts à tous les électeurs payant un cens de 300 francs, mais aussi dans les conseils de département, réservé au quart des électeurs les plus imposés. Concrètement et très ouvertement, donc, un poids plus important est donné aux plus riches.

Les résultats des élections de novembre 1820 confirment cette évolution : la gauche, avec moins de 100 sièges, est balayée, tandis que les ultras font une importante poussée, avec plus de 150 députés, auxquels s’ajoutent les près de 200 modérés. Richelieu est forcé de s’adapter à cette nouvelle donne en introduisant au gouvernement deux ministres sans portefeuille destinés à satisfaire la droite : Villèle et Corbière. Mais les ultras les plus agités ne sont pas satisfaits de cette concession, et pressent pour plus, tandis que le reste du gouvernement voit d’un mauvais œil les deux nouveaux arrivants. Toute l’année 1821 est ainsi marquée par une crise gouvernementale, Richelieu ne parvenant pas à mener sa politique, face à laquelle la droite et la gauche s’allient pour faire obstruction. Louis XVIII serait porté à soutenir son ministre mais, peu à peu, son entourage parvient à le persuader qu’un gouvernement totalement à droite devient nécessaire. Surtout, les promesses du comte d’Artois de soutenir le gouvernement sont désormais bien oubliées. Le 12 décembre 1821, Richelieu est contraint de poser sa démission, et la voie est ouverte pour un gouvernement conçu sur mesure selon les ambitions d’Artois.

Si le nouveau cabinet n’a pas de chef officiel à sa formation, il s’agit dans les faits du ministre des Finances, Joseph de Villèle. Noble toulousain, il incarne parfaitement cette France châtelaine qui est entrée en politique à la Restauration en adoptant des positions profondément réactionnaires. Totalement opposé au libéralisme (sauf lorsqu’il permet de renforcer la position des ultras), l’homme est donc décidé à mener une politique très à droite, et son gouvernement est composé en conséquence. On le dit travailleur, mais aussi borné, peu capable de hauteur de vue, et se perdant parfois dans les mesquineries et querelles d’ego. Cette personnalité ne sera pas sans poser problème durant ses années de gouvernement. Malgré tout, Villèle reste à la tête du ministère le plus durable de la Restauration, jusqu’au début de l’année 1828. Son entrée en fonction s’accompagne, comme de juste, d’une épuration de l’administration, limitée aux poulains de Decazes, afin de donner au cabinet le champ libre pour mener sa politique ultra.

Reste enfin, sur cette période, un dernier changement d’acteur assez crucial : celui du roi. Souffrant de diabète et de goutte, obèse, Louis XVIII était arrivé au pouvoir en mauvaise santé, ce qui avait limité ses actions. Ses dernières années sont marquées par une aggravation de son état, puis l’apparition d’une gangrène qui finit par lui être fatale le 16 septembre 1824. Son frère, le comte d’Artois, dont l’influence allait croissante alors que la santé du roi déclinait, devient alors Charles X. Celui-ci fait immédiatement le choix de se faire sacrer, à Reims, selon les rites de la monarchie, le 29 mai suivant. Louis XVIII lui-même n’avait pas été sacré du fait de sa mauvaise santé, et peut-être aussi car l’opération aurait pu paraître en contradiction avec la fiction d’un règne déjà vieux de 19 ans au début de la Restauration. Pour Charles X, en revanche, la cérémonie doit être aussi grandiose que traditionnelle, et marquer le renouveau de l’alliance entre le Trône et l’Autel. Pourtant, l’ensemble est mal perçu. Une part de la symbolique ancienne ne parle plus au public, à l’image du « toucher des écrouelles », qui passe pour ridicule. Surtout, le rôle important, voire dominateur, donné au clergé lors de la cérémonie, nourrit les craintes des anticléricaux : Charles X ne serait-il pas le roi d’un « parti prêtre » aspirant à la théocratie ?

Une politique réactionnaire

Le renforcement de l’Église est en effet un point crucial de la politiques des ultras, pour qui les reculs de la pratique catholique, l’impiété, sont la cause principale de la Révolution. Pour les penseurs de la droite, un regain religieux est donc prioritaire. Les années 1820 voient se multiplier les attributions d’évêchés à des nobles et le nombre d’ordinations de prêtres croît : pour la première fois depuis la Révolution, celles-ci compensent la mortalité. Il faut souligner que ces nouveaux prêtres tranchent avec le clergé d’Ancien Régime. Souvent mal formés, ils sont teintés d’une idéologie particulièrement réactionnaire et rigoriste. Comme souvent, ce sentant en perte de vitesse, la religion s’arc-boute et se radicalise.

Symbole de cette prégnance de l’Église, l’évêque Denis Frayssinous est de 1824 à 1827 ministre des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique. Les deux sont en effet très liées dans la pensée ultra, pour qui la religion doit éduquer et pacifier. L’implication du clergé dans les écoles et l’Université est ainsi renforcée. Tout cela ne va évidemment pas sans opposition : un anticléricalisme libéral s’oppose à ce renouveau religieux, mais cette politique trouve aussi des opposants chez les catholiques qui jugent que la religion devrait rester séparée du politique. Le règne de Charles X renforce encore cette opposition : une loi est ainsi votée pour punir de mort le sacrilège. Jamais vraiment adoptée, cette loi bien archaïque est surtout un symbole fort, qui suscite une grande indignation, tant à gauche que dans une partie de la droite. L’hostilité envers le parti dévot, souvent assimilé aux jésuites, donne lieu à maintes caricatures et oppositions, creusant un gouffre entre l’opinion et les ultras.

Ceux-ci trouvent également une satisfaction partielle dans d’autres aspects de la politique de Villèle. Sa politique d’austérité permet ainsi des baisses d’impôts touchant particulièrement la noblesse possédante, de même que le protectionnisme agricole qui favorise les grands propriétaires fonciers. S’ajoute la question des biens nationaux, toujours en suspens. Les ultras les plus pointus aspireraient à leur restitution pure et simple (et donc à la modification de la Charte, qui, théoriquement, protège), mais les plus lucides savent bien que ce serait impossible. L’idée d’une compensation fait donc figure de compromis, et c’est ainsi qu’est votée la loi sur le « milliard des émigrés » en 1825. Les débats sont cependant très tendus : les ultras les plus radicaux trouvent la mesure insuffisante, tandis que la gauche y voit déjà une condamnation de la Révolution, quand il faudrait au contraire, selon elle, blâmer les émigrés. Dans les faits, la loi n’a qu’un impact limité : si la somme versée n’atteint pas le milliard, elle reste conséquente, mais les bénéficiaires n’en profitent finalement pas tant pour reformer de grandes propriétés que pour maintenir leur train de vie. De la même manière, un projet de retour vers le droit d’aînesse, désiré par la noblesse avide de maintenir les grands héritages indivisés, se heurte à l’opposition de la gauche et des modérés de la Chambre haute. Le projet ultra ne fait, décidément, pas l’unanimité espérée.

Retrouver un prestige international

La politique étrangère de la France de Villèle apporte quelques succès au gouvernement. Elle se focalise successivement sur deux théâtres : l’Espagne, et la Grèce. Troublée par les guerres napoléoniennes, la puissance ibérique a connu ensuite des années difficiles avec la restauration du roi Ferdinand VII, forcé de naviguer entre ses aspirations contre-révolutionnaires et les demandes de parlementarisme. En 1822, le roi soutient une conspiration contre-révolutionnaire qui tourne mal, et renforce les ardeurs des constitutionnels. C’en est assez pour effrayer Louis XVIII : non seulement une vague libérale pourrait toucher un pays voisin, mais Ferdinand VII est un Bourbon, que la solidarité familiale implique d’aider. Les puissances étrangères sont divisées : la Russie soutient une intervention, tandis que la Prusse et l’Autriche sont attentistes. Quant au Royaume-Uni, il est opposé à toute intervention contre un régime libéral. Face à cette paralysie internationale, la France est donc en position de jouer les fers de lance.

Le gouvernement reste cependant divisé sur la marche à suivre. Villèle est particulièrement réticent à une intervention directe et recherche la conciliation, mais son ministre des Affaires étrangères, Chateaubriand, décide de jouer sa propre partition et d’envenimer la situation avec le soutien des ultras majoritaires à la Chambre. L’opération aura lieu. Une armée française, dirigée par le duc d’Angoulême franchit les Pyrénées début 1823, à la tête de 100 000 hommes. L’opération est délicate : l’armée française reste assez marquée par l’époque napoléonienne et les idées libérales, et pourrait facilement soutenir les insurgés espagnols, mais le duc parvient à flatter et fidéliser ses troupes. La campagne est finalement un grand succès militaire, marquée notamment par la prise du fort du Trocadéro, vite célébrée en France. En prenant l’initiative, le pays s’est illustré sur la scène internationale, et a montré le succès de ses réformes militaires. Du point de vue politique, le succès est plus mitigé : Angoulême n’a pas réussi à convaincre Ferdinand VII de faire preuve de modération dans la répression, et l’Espagne s’engage bien vite dans une période compliquée. En France également, l’épisode marque une crise politique : Chateaubriand est écarté du gouvernement par Villèle, et devient un opposant de poids au gouvernement, à droite.

Si l’intervention d’Espagne entrait pleinement dans la ligne ultra, celle de Grèce est politiquement plus ambiguë. Il s’agit en effet de soutenir les velléités d’indépendance d’un peuple insurgé, ce à quoi le gouvernement est initialement réticent. Mais l’impact des massacres de Chios (1822) et surtout de Missolonghi (1826) sensibilisent fortement l’opinion. Pour la gauche, il s’agit de défendre l’indépendance et la liberté du peuple grec. Pour les ultras, c’est une croisade en défense de la chrétienté. Tout le monde peut ainsi y trouver son compte. Ici encore, la France réussit à s’illustrer, car si d’autres puissances interviennent, c’est elle qui remporte en 1827 l’éclatante victoire navale de Navarin qui permet de mettre en valeur le renouveau de la flotte nationale. Dans les années qui suivent, la France joue un rôle décisif dans la proclamation de l’indépendance grecque et, si Villèle n’est alors plus au pouvoir pour s’en attribuer le mérite, c’est véritablement ses jeux diplomatiques qui ont lancé le mouvement.

Reste un dernier terrain sur lequel la France de l’ère Villèle s’illustre : Haïti. Depuis que l’ancienne colonie a pris son indépendance, la question se pose de reprendre ce qui était avant cela le joyau de l’empire français. Cependant, la France est lucide sur le fait qu’une expédition pourrait être désastreuse (comme ce fut le cas du temps de Napoléon). L’intervention musclée visant à récupérer la colonie est donc écartée, au profit de la négociation d’une indemnité, qui est en réalité imposée par un blocus maritime. Ce sont ainsi 150 millions de francs or qu’Haïti doit verser en dédommagement à la France, soit l’équivalent d’une année du revenu de la colonie avant la Révolution. S’ajoutent les intérêts des emprunts que le petit pays doit lancer pour pouvoir payer : ce n’est qu’au XXe siècle que l’ensemble est soldé, laissant encore d’importantes traces dans l’économie d’Haïti…

Nouvelles oppositions

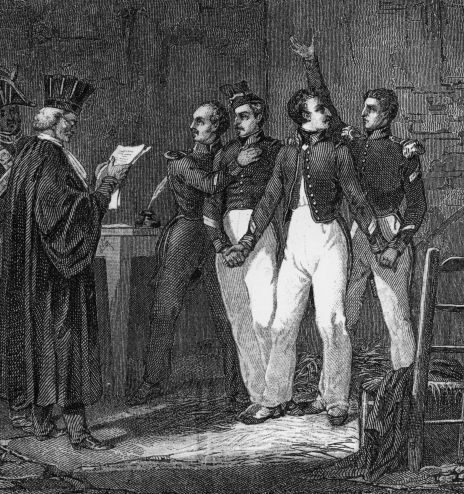

En France, Villèle doit par ailleurs faire face à plusieurs adversaires. À gauche, une opposition se développe dans la clandestinité, dès le début du régime, mais prend de la force à partir de 1820. Inspirée des carbonari italiens, la Charbonnerie prend de l’ampleur : il s’agit d’une société secrète d’opposition aux idées très diverses. On y retrouve ainsi des nostalgiques de l’Empire, des républicains plus ou moins avancés, des royalistes d’opposition libérale, voire même des gens qui se contenteraient volontiers d’un retour au gouvernement de Decazes. Tout cet ensemble est réuni au sein d’une organisation très cloisonnée, constituée d’une « Haute-vente », son conseil central, et de toute une hiérarchie de ventes locales séparées les unes des autres, dont les membres ne se connaissent pas et choisissent des représentants au sein de la vente de niveau supérieur. Le secret y domine, de même que l’imagerie du poignard, destiné à commettre l’ultime sacrifice en cas de découverte du complot. Mais celui-ci n’aboutit jamais vraiment. En 1820, le complot dit du « bazar français », visant à un coup d’État, est découvert et mollement réprimé pour ne pas attiser le mouvement. D’autres soulèvements sont envisagés dans l’Ouest, l’armée étant rapidement noyautée par diverses ventes. En 1822, enfin, survient l’épisode le plus tristement célèbre de l’affaire : le cas des quatre sergents de La Rochelle. Ces sous-officiers avaient participé à diverses réunions en vue d’un soulèvement, et ont finalement été découverts. À la suite d’un retentissant procès, tous quatre sont condamnés à mort, tandis que d’autres personnes impliquées, qu’il s’agisse de civils ou même d’un officier plus gradé, sont épargnées. Le retentissement de l’affaire est d’autant plus fort que, dans les faits, les quatre sergents n’ont commis aucun acte réel, au-delà de simples discussions séditieuses. Alors que Villèle installe son pouvoir, la condamnation de ces quatre jeunes hommes fait donc grand bruit, et ils resteront pour le siècle à venir des martyrs, d’abord aux yeux de l’opposition libérale à la Restauration, puis pour les bonapartistes et républicains.

Après l’affaire des quatre sergents, la charbonnerie est assommée : l’action clandestine paraît de plus en plus stérile et improductive, et est critiquée jusque dans les milieux libéraux. Cependant, les têtes du mouvement n’ont jamais été inquiétées, à commencer par une grande figure comme Lafayette. Si le mouvement se disperse donc au vu de sa grande hétérogénéité, l’opposition libérale n’en reste pas moins bien présente. L’activisme prend souvent un tour plus institutionnalisé. Les bonapartistes publient ainsi dans les années 1820 plusieurs ouvrages fondateurs de la geste napoléonienne, à l’image du Mémorial de Sainte-Hélène, qui érigent l’Empereur en figure libérale, voire révolutionnaire, quitte à occulter l’autoritarisme du régime. D’autres intellectuels se tournent vers l’enseignement de l’histoire pour faire passer leurs idées, mais se heurtent à la répression : François Guizot et Victor Cousin voient ainsi leurs cours interdits et perdent leurs postes à l’Université. Prospèrent également des journaux libéraux tels que Le Constitutionnel et Le Globe qui tentent de diffuser ces idées. À droite également, la presse d’opposition se développe, notamment autour de Chateaubriand et du Journal des débats, où convergent les oppositions : ce journal initialement conservateur se libéralise en effet face aux postures de Charles X.

Plus largement, certaines formes de sociabilités favorisent l’engagement. Les funérailles de certaines personnalités libérales sont ainsi prétextes à des démonstrations de masse qui permettent à la gauche de jauger et exposer ses forces. De même, en 1827, se crée notamment à l’initiative de Guizot la société « Aide toi, le ciel t’aidera », qui a pour but de réunir la gauche en vue des prochaines élections. Tout ceci témoigne d’une réelle vivacité de l’opposition, exclue depuis 1820 du jeu institutionnel, mais décidée à y retourner.

La chute de Villèle

Le gouvernement de Villèle a toujours été sur une corde raide, devant à la fois satisfaire ultras et modérés par des compromis, jeux politiques, et répression. Un point l’illustre parfaitement : alors que les ultras aspirent à une décentralisation, Villèle y renonce bien vite, constatant que les outils fournis par un pouvoir centralisé sont bien trop pratiques pour y renoncer. Plus largement, le gouvernement recourt à tout un arsenal de pratiques autoritaires : méfiant vis-à-vis des villes, soupçonnées de libéralisme – souvent à raison – il recourt à des mesures de police pour surveiller et, au besoin emprisonner les séditieux. Le courrier est souvent ouvert par un « cabinet noir », tandis que les opposants doivent développer codes et astuces pour communiquer.

Mais c’est surtout la presse qui fait, très tôt, l’objet de répression. Si les ultras étaient favorables à sa libéralisation lorsqu’ils étaient dans l’opposition, ils n’entendent pas la laisser libre une fois au pouvoir et, en 1822, un « délit de tendance » permet de frapper de procès maints journaux libéraux, tandis que certains sont même rachetés discrètement par le gouvernement qui tente de les retourner, et avec eux, l’opinion. En 1827, le gouvernement tente de frapper encore plus fort, notamment pour répondre aux propos antireligieux de certains journaux, trop mollement frappés par la justice selon lui. La « loi de justice et d’amour » demande ainsi une déclaration préalable de cinq jours pour les publications, un droit du timbre exorbitant, et des amendes renforcées contre les contrevenants. C’en est trop pour l’opposition, et la Chambre des Pairs repousse le projet.

Villèle peut compter sur le soutien presque inconditionnel de Charles X, mais cela finit par se retourner contre le roi, tandis que le ministre devient détesté jusque dans son propre camp. En avril 1827, lors d’une revue de la garde nationale par le roi, une partie des soldats de ce corps qui avait eu à souffrir de certaines réformes lancent des cris favorables aux libéraux. De façon très disproportionnée, Villèle répond en décidant de dissoudre la garde, ce qui lui met à dos la bourgeoisie parisienne qui y est très attachée. L’opinion étant qui plus est échaudée par une situation économique de plus en plus dégradée, le contexte s’annonce difficile pour Villèle, de plus en plus fragilisé par l’opposition dans les chambres. Il décide donc de répondre par l’arme que lui donne la Charte : la dissolution et la convocation de nouvelles élections.

La rapidité avec laquelle celles-ci devraient se dérouler était censée jouer en faveur du ministre, mais l’organisation des libéraux leur assure finalement une très large victoire en novembre 1827, lorsque votent les collèges d’arrondissement. Cette victoire suscite des effusions de joie dans Paris, mais aussi l’érection de quelques barricades (les premières de la période), qui sont finalement prises dans le sang. De ce fait, l’électorat plus favorisé des conseils de départements (ceux favorisés par le double vote) tempèrent un peu le résultat en donnant des députés au gouvernement. La Chambre est donc partagée, villélistes et libéraux arrivant à égalité tandis qu’une minorité de députés d’opposition de droite peuvent servir de pivot à une majorité. De cette configuration, le ministre est loin de sortir gagnant : il est remplacé dès janvier 1828. L’échec de la Restauration « ultra » semble net, mais n’est pas définitif.

Retour au centre ? L’essai Martignac

Le gouvernement qui voit le jour en janvier 1828 pourrait rappeler celui de Richelieu. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, une bonne part des ministres marquent une certaine continuité, y compris avec le gouvernement Villèle. La personnalité centrale, Martignac, vient de l’ultracisme, mais tend à se rapprocher peu à peu du centre et incarne donc la tentation d’un compromis. On trouve ainsi au sein du gouvernement quelques anciens ministres de Villèle, mais aussi Portalis, ancien ministre d’Empire.

Visant à tendre la main vers le centre, le gouvernement revient sur une partie des mesures phares des ultras : la presse est en partie libéralisée, les lois électorales sont légèrement assouplies, et l’influence de la religion dans l’éducation est modérée (Frayssinous, toujours ministre des Affaires religieuses, perd l’instruction). Un important combat est aussi mené contre les Jésuites, accusés de la politique cléricale du gouvernement précédent, au grand dam de Charles X. S’il ne fut jamais enthousiaste vis-à-vis du gouvernement Martignac, il y devient peu à peu franchement hostile, de même qu’une bonne part de la droite.

Au début de 1829, Martignac est donc sur la sellette. Charles X envisage d’ores-et-déjà de le remplacer par Jules de Polignac, fils d’une grande amie de Marie-Antoinette, et figure marquée très à l’extrême-droite. Les difficultés que rencontre Martignac face aux députés et aux notables, que ce soit pour réduire les tarifs protectionnistes ou réformer l’administration, finissent par justifier sa chute. Le 9 août, un nouveau gouvernement est constitué : après l’échec d’un compromis auquel il n’avait jamais cru, Charles X décide de redonner un coup de barre à droite afin de clarifier sa politique. Par ce biais, il peut espérer clarifier nettement la situation politique… mais la suite des événements va nettement le dépasser !

Pour aller plus loin

Comme pour les autres épisodes de cette série, quatre synthèses sont incontournables : les deux ouvrages d’André Jardin et André-Jean Tudesq, La France des notables volumes 1 et 2 parus chez Seuil (1973), le tome Monarchies postrévolutionnaires de Bertrand Goujon (Seuil, 2012), La Révolution inachevée de Sylvie Aprile (Belin, 2009) et La France du XIXe siècle de Francis Démier (Seuil, 2000).

Francis Démier est également l’auteur de La France de la Restauration (Gallimard, 2012), qui consacre toute une partie à la « revanche de la France châtelaine ». Sur les quatre sergents de La Rochelle, l’ouvrage du même titre de Jacques-Olivier Boudon, publié en 2021 chez Passés composés, est un très bon récit contextualisant la question.

Bonjour,

Je suis en train d’enchaîner l’écoute des podcasts sur la Restauration après avoir enchaîné ceux sur la Révolution (félicitations pour la masse de travail achevé).

Je me demandais si dans les analyses politiques de ces périodes les historiens de ces deux périodes reprenaient les travaux d’Emmanuel Todd à propos des différentes organisations familiales et l’adhésion géographique à tel mouvement politique ou bien s’ils rejetaient majoritairement cette idée ou la considèrent beaucoup moins influente que d’autres facteurs ?

J’aimeJ’aime